您當前位置:首頁 > 知產百科 > 文章正文

什么是物權法律關系客體( 什么是物權法律關系客體和客觀)

物權與債權在主體,客體和內容方面的區別

(一)物權為支配權,債權為請求權

從權利的作用上看,物權為支配權,債權為請求權。物權可分為完全物權和定限物權,不同物權有不同的支配力。其作用是保障權利人能夠對標的物直接全面支配或限定支配,進而享受物的利益。完全物權即所有權,保障物的所有人能夠依法按照自己的意志,對自有物進行占有、使用、收益、處分等全面的支配。除法律的限制外,其他因素都不能限制所有人對自有物的自由支配。定限物權即他物權,他物權人在法律或合同限定的范圍內享有支配力,可自主地對他人所有物行使占有、使用、收益、處分等權能中的某些權能。而債是特定人之間的法律關系,債權的實現都需要債務人的協助,只有通過債務人的給付,債權人的債權方可實現。所以,物權與債權的最根本區別在于,債權僅僅配備權利人針對特定人的請求權。債務人對債權人負有給付的義務,但債務人并非債權人的支配客體。債權也沒有給債權人以對財產的支配權。所以,有學者說債權原則上說是以權利主體之間財產關系為內容的,是關系規范;物權調整的是權利主體對權利客體的關系,是歸屬規范。

(二)物權具有排他性,債權具有相容性;物權具有優先性,債權具有平等性;物權具有迫及性,債權沒有追及性

從權利的效力上看,因物權為支配權,故物權具有排他性、優先性和追及效力,而債權為請求枚,其具有相容性、平等性,無追及效力。物權的排他性是指在同一標的物之上不能有兩個或兩個以上互不相容的物權存在,且物權可直接排除不法之妨礙;而債權的相容性則可以在同一標的物上,允許同時或先后設立數個內容相同的債權,不發生排他效力。物權的優先性是指先成立的物權一般優先于后成立的物權;而債權講究平等性,各個債權不論成立先后,均平等受償。當物權的標的物無論輾轉落于何人之手,一般而言物權人都可追及其物之所在而行使權利,這是物權的追及效力。而債權則沒有。

(三)物權為對世權,債權為對人權

(四)物權的客體是物,債權的客體是行為

(五)物權法定原則與契約自由原則

(六)物權是靜態財產權,債權是動態財產權

我舉個例子形象一下法律的主體,客體,和內容三者 關系 特別是客體 我不理解究竟指的是什么

法律中的主體,客體,內容是法律關系的構成要件。

一、法律關系主體,法律關系主體是指法律關系的參加者,即在法律關系中享有權利或承擔義務的人,法律上所稱的“人“主要包括自然人和法人。

二、法律關系的客體,法律關系客體是指權利和義務所指向的對象,又稱權利客體、義務客體或權利客體。

法律關系客體是一個歷史的概念,隨著社會歷史的不斷發展,其范圍和形式、類型也在不斷的變化著。總體來看,由于權利和義務類型的不斷豐富,法律關系客體的范圍和種類有不斷擴大和增多的趨勢。

三、法律關系的內容,法律關系的內容,是指法律關系主體間在一定條件下依照法律或約定所享有的權利和承擔的義務,是人們之間利益的獲取或付出的狀態。

擴展資料

一、在中國,根據各種法律的規定,能夠參與法律關系的主體包括以下幾類:

1、公民(自然人)。這里的公民既指中國公民,也指居住在中國境內或在境內活動的外國公民和無國籍人。

2、機構和組織(法人)。這主要包括三類:

一是各種國家機關(立法機關、行政機關和司法機關等);

二是各種企事業組織和在中國領域內設立的中外合資經營企業、中外合作經營企業和外資企業;

三是各政黨和社會團體。這些機構和組織主體,在法學上可以籠統的成為“法人”。其中既包括公法人(參與憲法關系、行政法律關系、刑事法律關系的各機關、組織),也包括私法人(參與民事或商事法律關系的機關、組織)。

中國的國家機關和組織,可以是公法人、也可以是私法人,依其所參與的法律關系的性質而定。

3、國家。在特殊情況下,國家可以作為一個整體成為法律關系主體。

例如,國家作為主權者是國際公法關系的主體,可以成為外貿關系中的債權人或債務人。在國內法上,國家作為法律關系主體的地位比較特殊,既不同于一般公民,也不同于法人。

國家可以直接以自己的名義參與國內的法律關系(如發行國庫券),但在多數情況下則由國家機關或授權的組織作為代表參加法律關系。

4、外國人和外國社會組織。外國人、無國籍人和外國社會組織,以我國有關法律以及我國與有關國家簽證的條約為依據,也可以成為我國某些法律關系的主體。

5、合伙。

二、法律關系的客體歸納起來,有以下幾類:

1、物。法律意義上的物是指法律關系主體支配的、在生產上和生活上所需要的客觀實體。它可以是天然物,也可以是生產物;可以是活動物,也可以是不活動物。

作為法律關系客體的物與物理意義上的物既有聯系,又有不同,它不僅具有物理屬性,而且應具有法律屬性。物理意義上的物要成為法律關系客體,須具備以下條件:

第一,應得到法律之認可。

第二,應為人類所認識和控制。不可認識和控制之物(如地球以外的天體)不能成為法律關系客體。

第三,能夠給人們帶來某種物質利益,具有經濟價值。第四,須具有獨立性。不可分離之物(如道路上的瀝青、橋梁之構造物、房屋之門窗)一般不能脫離主物,故不能單獨作為法律關系的客體存在。至于哪些物可以作為法律關系的可以或可以作為哪些法律關系的客體,應由法律予以具體規定。

在我國,大部分天然物和生產物可以成為法律關系的客體。但有以下幾種物不得進入國內商品流通領域,成為私人法律關系的客體:

(1)人類公共之物或國家專有之物,如海洋、山川、水流、空氣;

(2)文物;

(3)軍事設施、武器(槍支、彈藥等);

(4)危害人類之物(如毒品、假藥、淫穢書籍等)。

2、人身。人身是由各個生理器官組成的生理整體(有機體)。它是人的物質形態,也是人的精神利益的體現。

在現代社會,隨著現代科技和醫學的發展,使得輸血、植皮、器官移植、精子提取等現象大量出現;同時也產生了此類交易買賣活動及其契約,帶來了一系列法律問題。這樣,人身不僅是人作為法律關系主體的承載者,而且在一定范圍內成為法律關系的客體。

但須注意的是:

第一,活人的(整個)身體,不得視為法律上之“物”,不能作為物權、債權和繼承權的客體,禁止任何人(包括本人)將整個身體作為“物”參與有償的經濟法律活動,不得轉讓或買賣。販賣或拐賣人口,買賣婚姻,是法律所禁止的違法或犯罪行為,應受法律的制裁。

第二,權利人對自己的人身不得進行違法或有傷風化的活動,不得濫用人身,或自踐人身和人格。例如,賣淫、自殺、自殘行為屬于違法行為或至少是法律所不提倡的行為。

第三,對人身行使權利時必須依法進行,不得超出法律授權的界限,嚴禁對他人人身非法強行行使權利。例如,有監護權的父母不得虐待未成年子女的人身。

人身(體)部分(如血液、器官、皮膚等)的法律性質,是一個較復雜的問題。它屬于人身,還是屬于法律上的“物”,不能一概而論。

應從三方面分析:當人身之部分尚未脫離人的整體時,即屬人身本身;當人身之部分自然的從身體中分離,已成為與身體相脫離的外界之物時,亦可以視為法律上之“物”;當該部分已植入他人身體時,即為他人人身之組成部分。

3、精神產品。也稱精神財富與非物質財富 。精神產品是人通過某種物體(如書本、磚石、紙張、膠片、磁盤)或大腦記載下來并加以流傳的思維成果。

精神產品不同于有體物,其價值和利益在于物中所承載的信息、知識、技術、標識(符號)和其他精神文化。

同時它又不同于人的主觀精神活動本身,是精神活動的物化、固定化。精神產品屬于非物質財富。西方學者稱之為“無體(形)物”。我國法學界常稱為“智力成果”或“無體財產”。

4、行為。這種客體一般情況下發生于債。比如說合同的標的就是行為,當事人之間簽訂合同之后,要相互履行約定的義務,而此種履行義務的行為其實就是合同的標的。

這就行為與行為結果是不同的。比如說,承攬合同(做一套衣服),承攬行為的結果是一套衣服,但是合同的標的是承攬行為,也就是完成這套衣服的行為,而行為結果只能稱之為標的物而已,此標的物雖比標的多了一個字,但意義卻是相差很遠的。

參考資料:百度百科_法律關系

物權法律關系的客體主要有哪些?

民法上法律關系客體是物,行為,人身,智力成果,但是我國物權法上的物(除權利外)應當是有體物,物權法上最主要的客體也應當是物。智力成果是后來隨著法律關系客體的范圍和種類有不斷擴大而增加的,從現行法律體系上來看(無統一的民法典)智力成果還是由著作權法,專利法,商標法調整.

這道題應該有問題。

法律關系的主體和客體分別指什么

法律關系的主體和客體具體如下:

法律關系主體是指法律關系的參加者,即在法律關系中享有權利或承擔義務的人,法律上所稱的“人“主要包括自然人和法人。自然人是指有生命并具有法律人格的個人,包括公民、外國人和無國籍的人。法人是與自然人相對稱的概念,指具有法律人格,能夠以自己的名義獨立享有權利或承擔義務的組織。

法律關系客體是指權利和義務所指向的對象,又稱權利客體、義務客體或權利客體。它是將法律關系主體之間的權利與義務聯系在一起的中介,沒有法律關系的客體作為中介,就不可能形成法律關系。因此,客體是構成任何法律關系都必須具備的一個要素。

成為法律關系客體應滿足下述三個條件:(1)必須是一種資源,能夠滿足人們的某種需要,因而被認為具有價值。(2)必須具有一定的稀缺性,因而不能被需要它的人毫無代價地占有利用。(3)必須具有可控制性,因而可以被需要它的人為一定目的而加占有和利用。

物權法律關系的客體主要是什么

1、《物權法》第2條:因物的歸屬和利用而產生的民事關系,適用本法。

本法所稱物,包括不動產和動產。法律規定權利作為物權客體的,依照其規定。

2、所以物權法律關系的客廳是物,權利(法律規定的)也可作為物權客體。

希望可以幫到你

法律關系的客體包括

法律關系的客體包括物、人身、精神產品、行為。

1、物。法律意義上的物是指法律關系主體支配的、在生產上和生活上所需要的客觀實體。要成為法律關系客體的物,須具備以下條件:

第一,應得到法律之認可。

第二,應為人類所認識和控制。不可認識和控制之物(如地球以外的天體)不能成為法律關系客體。

第三,能夠給人們帶來某種物質利益,具有經濟價值。

第四,須具有獨立性。在我國,大部分天然物和生產物可以成為法律關系的客體。

2、人身。人身是由各個生理器官組成的生理整體(有機體):

第一,活人的(整個)身體,不得視為法律上之“物”,不能作為物權、債權和繼承權的客體。

第二,權利人對自己的人身不得進行違法或有傷風化的活動,不得濫用人身,或自踐人身和人格。.

第三,對人身行使權利時必須依法進行,不得超出法律授權的界限,嚴禁對他人人身非法強行行使權利。

3、精神產品。也稱精神財富與非物質財富。精神產品是人通過某種物體(如書本、磚石、紙張、膠片、磁盤)或大腦記載下來并加以流傳的思維成果。我國法學界常稱為“智力成果”或“無體財產”。

4、行為。這種客體一般情況下發生于債。比如說合同的標的就是行為,當事人之間簽訂合同之后,要相互履行約定的義務,而此種履行義務的行為其實就是合同的標的。這就行為與行為結果是不同的。

推薦閱讀:

最新文章

稅務登記證可以注銷嗎(稅務注銷需要什么材料和流程)

稅務登記證可以注銷嗎(稅務注銷需要什么材料和流程)

注冊一個公司的流程怎樣費用多少(注冊公司的手續和費用標準)

注冊一個公司的流程怎樣費用多少(注冊公司的手續和費用標準)

辦理股東變更需要什么資料(股份變更流程)

辦理股東變更需要什么資料(股份變更流程)

寧波注冊公司流程及費用(寧波注冊公司的完整流程)

寧波注冊公司流程及費用(寧波注冊公司的完整流程)

辦理分公司需要帶什么資料(注冊分公司的流程和所需材料)

辦理分公司需要帶什么資料(注冊分公司的流程和所需材料)

熱門文章

如何查詢中小企業名單(中小微企業名錄查詢系統入口)5615人閱讀

國家企業信用公示信息系統山西入口(企業信息公示年報流程)

國家企業信用公示信息系統山西入口(企業信息公示年報流程) 3913人閱讀

如何查詢商標注冊情況(注冊商標名稱查詢詳細步驟)

如何查詢商標注冊情況(注冊商標名稱查詢詳細步驟) 2540人閱讀

廣州紅盾網企業信息查詢系統入口(紅盾網企業信息查詢流程)

廣州紅盾網企業信息查詢系統入口(紅盾網企業信息查詢流程) 1976人閱讀

國家企業信用公示信息系統湖北入口(工商年報公示流程)

國家企業信用公示信息系統湖北入口(工商年報公示流程) 1662人閱讀

內蒙古企業信用信息查詢公示系統入口(企業公示年報流程)

內蒙古企業信用信息查詢公示系統入口(企業公示年報流程) 1555人閱讀

遼寧省企業信用公示信息系統入口(工商年檢具體操作步驟)

遼寧省企業信用公示信息系統入口(工商年檢具體操作步驟) 1413人閱讀

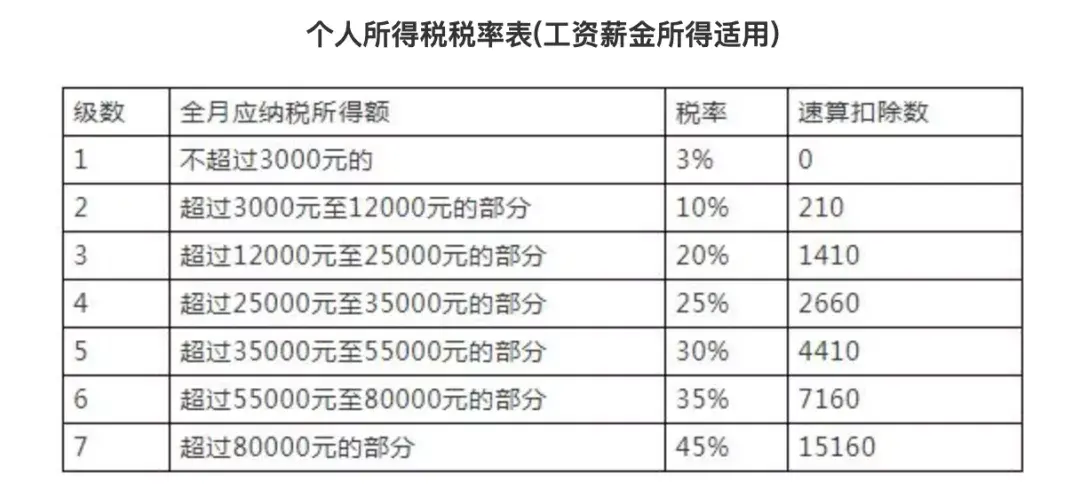

員工工資超過5000怎么扣稅(5000以上扣稅標準稅率表)

員工工資超過5000怎么扣稅(5000以上扣稅標準稅率表) 1389人閱讀

食品經營許可證網上申請登錄入口(山東食品經營許可備案系統操作流程)

食品經營許可證網上申請登錄入口(山東食品經營許可備案系統操作流程) 1204人閱讀

國家企業信用公示信息系統四川入口(企業信用信息公示填報流程)

國家企業信用公示信息系統四川入口(企業信用信息公示填報流程) 1143人閱讀

.png)

.png)

.png)