您當前位置:首頁 > 知產百科 > 文章正文

代持協議是否具有法律效力(股權代持協議效力的判定)

日期:2023-04-18 17:10:27

點擊:

代持協議是否具有法律效力?

股權代持的原因通常可分為二類:一是身份規避型股權代持,二是擔保型股權代持。

一、身份規避型股權代持協議效力的判定

身份規避型的股權代持一般是指基于各種因素考慮,規避自身名義,以他人名義代為持股。身份規避型的股權代持協議未必都違法,即便違法也未必都無效,比如有的當事人基于隱私考慮選擇股權代持,此系當事人進行的合法權利設置。

對于規避法律的股權代持,只有違反效力性強制性規定的股權代持協議方屬無效。公務員禁止經商的規定屬于管理性強制性規定,為此而設置的股權代持雖然規避法律,但并不影響其合同效力。不過,對于為規避銀行業、保險業股東資格和股權比例等要求的效力性強制性規定的股權代持協議,司法實踐中通常認為該股權代持協議無效。

二、擔保型股權代持股權代持協議效力的判定

擔保型的股權代持協議是指在通過所有權保留或所有權讓與的方式實現擔保的股權代持協議。司法實踐中通說認為,這種擔保的意思表示,若不違反法律法規禁止性規定,效力應當得到確認。在讓與擔保的情況下,股權轉移應當區別來看,而不應籠統確認無效。首先,如果讓與擔保合同約定了債權到期后的清算,符合事后以物抵債的條件,則不構成流質,不宜認定為無效。相反,約定一方違約,對方直接取得股權或債務人喪失回購權的,該約定構成流質,應依法確認無效。

綜上所述,股權代持協議的效力需要具體判定,從鼓勵交易的角度來看,司法審判中,如若股權代持協議不存在違反效力性強制規定及物權轉移規定的,通常會認定股權代持協議有效。

推薦閱讀:

最新文章

稅務登記證可以注銷嗎(稅務注銷需要什么材料和流程)

稅務登記證可以注銷嗎(稅務注銷需要什么材料和流程)

注冊一個公司的流程怎樣費用多少(注冊公司的手續和費用標準)

注冊一個公司的流程怎樣費用多少(注冊公司的手續和費用標準)

辦理股東變更需要什么資料(股份變更流程)

辦理股東變更需要什么資料(股份變更流程)

寧波注冊公司流程及費用(寧波注冊公司的完整流程)

寧波注冊公司流程及費用(寧波注冊公司的完整流程)

辦理分公司需要帶什么資料(注冊分公司的流程和所需材料)

辦理分公司需要帶什么資料(注冊分公司的流程和所需材料)

熱門文章

如何查詢中小企業名單(中小微企業名錄查詢系統入口)5635人閱讀

國家企業信用公示信息系統山西入口(企業信息公示年報流程)

國家企業信用公示信息系統山西入口(企業信息公示年報流程) 3914人閱讀

如何查詢商標注冊情況(注冊商標名稱查詢詳細步驟)

如何查詢商標注冊情況(注冊商標名稱查詢詳細步驟) 2541人閱讀

廣州紅盾網企業信息查詢系統入口(紅盾網企業信息查詢流程)

廣州紅盾網企業信息查詢系統入口(紅盾網企業信息查詢流程) 1976人閱讀

國家企業信用公示信息系統湖北入口(工商年報公示流程)

國家企業信用公示信息系統湖北入口(工商年報公示流程) 1662人閱讀

內蒙古企業信用信息查詢公示系統入口(企業公示年報流程)

內蒙古企業信用信息查詢公示系統入口(企業公示年報流程) 1555人閱讀

遼寧省企業信用公示信息系統入口(工商年檢具體操作步驟)

遼寧省企業信用公示信息系統入口(工商年檢具體操作步驟) 1413人閱讀

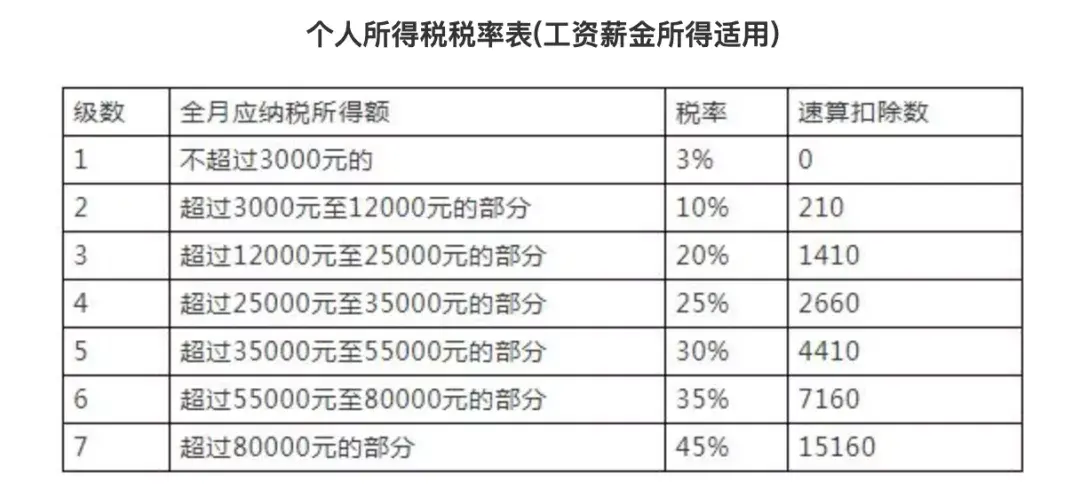

員工工資超過5000怎么扣稅(5000以上扣稅標準稅率表)

員工工資超過5000怎么扣稅(5000以上扣稅標準稅率表) 1392人閱讀

食品經營許可證網上申請登錄入口(山東食品經營許可備案系統操作流程)

食品經營許可證網上申請登錄入口(山東食品經營許可備案系統操作流程) 1206人閱讀

國家企業信用公示信息系統四川入口(企業信用信息公示填報流程)

國家企業信用公示信息系統四川入口(企業信用信息公示填報流程) 1146人閱讀

.png)

.png)

.png)