您當前位置:首頁 > 知產百科 > 文章正文

企業所得稅稅前扣除預提費用的條件是什么(哪些預提費用可以稅前扣除)

一、實務中的困惑:

在日常納稅實務中,財務人員均有這三個方面的困惑

第一、哪些預提費用可以稅前扣除?

第二、稅前扣除時又應該具備哪些前提和條件?

第三、預提費用如何防范相關涉稅風險?

二、對預提費用的規定及實踐中存在的風險

1、預提費用是指企業預先提取、實際也已經發生或肯定會發生,但尚未實際支付的各項費用、《企業會計制度》仍在采用該科目。

2、現行《企業會計準則》和《小企業會計準則》均取消了預提費用會計科目,企業出現確實需要預提的費用,則應通過"其他應付款"、"應付利息"、"預計負債"等科目核算。

3、預提費用一般是以企業某一具體或偶發性業務為多,其特點是收益和預提先同期發生,費用支付在后,支付期一般較明確且期限不長(如與對方有約定),一事一提。

4、現行企業所得稅法對預提費用的稅前扣除并沒有直接、明確和具體的規定,所以,對企業預提的費用只要能夠符合稅法規定稅前扣除的一般原則,就應該可以稅前扣除。根據相關規定,小編認為:只要符合實際發生(真實性原則和權責發生制原則)、與取得收入有關(即相關性原則)及合理性原則的預提費用均應該可以列入稅前扣除。

5、在稅法實踐中,對企業年末仍有余額的預提費用,各地稅務機關的認識和態度往往不一,多數地區的稅務機關采取了從嚴從緊,如往往以企業沒有實際支付、費用金額沒有確定、未取得合法報銷憑證等情況為由,規定對企業已提取但年末仍未付出的預提費用在匯算清繳時一律納稅調整。所以稅務風險很大。

三、預提費用稅前扣除應該符合的基本條件

第一、費用扣除應遵循的原則:任何成本、費用的稅前扣除都必須符合真實性和合法性的總體原則,預提費用當然也不例外。所謂真實性是指企業能夠提供證明有關預提費用確實已經實際發生或肯定會發生的充分證據;所謂合法性是指符合國家稅法的規定,若其他法規規定與稅收法規規定不一致,應以稅收法規的規定為標準。

第二、如何判斷對預提費用的合法性,首先一是必須屬于稅法規定可以扣除的范圍,即必須是《企業所得稅法》規定的與取得收入有關的、合理的成本、費用、稅金、損失和其他支出;其次是必須能夠提供合法的報銷憑證。

第三、預算費用稅前扣除需同時具備的其他原則

1、符合相關性原則,即發生的預提費用要與企業取得相關應稅收入直接密切有關,預提的費用是為企業取得相關應稅收入而直接發生的;

2、符合合理性原則,即符合生產經營活動常規,預提的費用屬于應當計入當期損益或者有關資產成本的必要和正常的支出;

3、符合權責發生制原則,是指企業的預提費用應在發生的所屬期扣除,而不是在實際支付時確認扣除;

4、符合確定性原則,即企業扣除的預提費用不論何時支付,其金額必須是確定的,必須能夠可靠計量。

四、預提費用能夠扣除的研究結論

1、企業只要能夠在對當年度所得稅匯算清繳期結束前(次年5月底前)能夠向稅務機關提供相關合法憑據(最主要的是發票,同時還有簽訂的相關銷售、勞務合同或協議),稅務機關就應該認可預提費用的稅前扣除,且不一定要在匯算清繳前實際付款。

2、主管稅務機關允許企業對預提費用最遲至匯算清繳期結束前提供合法憑據,而企業又未能按照年末預提費用的余額提供合法憑證(或僅提供了部分金額的憑證),則必須對未能提供合法憑證的金額部分予以納稅調整,待以后實際支付且取得合法憑證,同時證明相關預提費用確實應該屬于所屬年度發生的,則企業可以追溯至該項目實際發生年度稅前扣除,但追溯確認期限不得超過5年.

五、針對預提費用扣除的基礎工作

第一、由于在企業所得稅匯算清繳沒有取得合法的扣除憑證因調增當期的應納稅所得額,造成多期多交企業所得稅,故多交的企業所得稅屬于預交企業所得稅性質,企業應作好臺賬管理。

第二、由于對所得稅匯算清繳前無法提供憑證,后續取得了合法憑證,稅法的追溯確認期限不得超過5年,所以企業應及時取得合法的憑證才對,并且需與稅務機關取得充分的溝通。

第三、在稅收實務中,由于無法取得合法憑證的預提費用,企業先交了稅,后期在取得合法憑證時可以扣除,是否在交稅時會形成遞延所得稅資產及后續扣除作為遞延所得稅資產的轉回,目前無論是會計制度還是稅法,均沒有作出具體的規定,所以將其是作為永久性差異,還是時間性差異需要根據實際情況作出全面的評估。

第四、如何追溯確認是個問題,到底是抵扣取得合法憑證當年調減的應納稅所得稅,還是讓稅務機關退以前年度的稅收,存在操作層面的困難,當然在實務中,稅務機關退稅的可能性較小,但如果調整減少取得合法票據的當年應納稅所得額,所造成的企業的利潤總額與適用的企業所得稅稅率之間存在的差異,有可能造成的稅務預警指標異常也是個值得讓人憂心的問題。

推薦閱讀:

最新文章

稅務登記證可以注銷嗎(稅務注銷需要什么材料和流程)

稅務登記證可以注銷嗎(稅務注銷需要什么材料和流程)

注冊一個公司的流程怎樣費用多少(注冊公司的手續和費用標準)

注冊一個公司的流程怎樣費用多少(注冊公司的手續和費用標準)

辦理股東變更需要什么資料(股份變更流程)

辦理股東變更需要什么資料(股份變更流程)

寧波注冊公司流程及費用(寧波注冊公司的完整流程)

寧波注冊公司流程及費用(寧波注冊公司的完整流程)

辦理分公司需要帶什么資料(注冊分公司的流程和所需材料)

辦理分公司需要帶什么資料(注冊分公司的流程和所需材料)

熱門文章

如何查詢中小企業名單(中小微企業名錄查詢系統入口)5601人閱讀

國家企業信用公示信息系統山西入口(企業信息公示年報流程)

國家企業信用公示信息系統山西入口(企業信息公示年報流程) 3910人閱讀

如何查詢商標注冊情況(注冊商標名稱查詢詳細步驟)

如何查詢商標注冊情況(注冊商標名稱查詢詳細步驟) 2540人閱讀

廣州紅盾網企業信息查詢系統入口(紅盾網企業信息查詢流程)

廣州紅盾網企業信息查詢系統入口(紅盾網企業信息查詢流程) 1974人閱讀

國家企業信用公示信息系統湖北入口(工商年報公示流程)

國家企業信用公示信息系統湖北入口(工商年報公示流程) 1661人閱讀

內蒙古企業信用信息查詢公示系統入口(企業公示年報流程)

內蒙古企業信用信息查詢公示系統入口(企業公示年報流程) 1552人閱讀

遼寧省企業信用公示信息系統入口(工商年檢具體操作步驟)

遼寧省企業信用公示信息系統入口(工商年檢具體操作步驟) 1413人閱讀

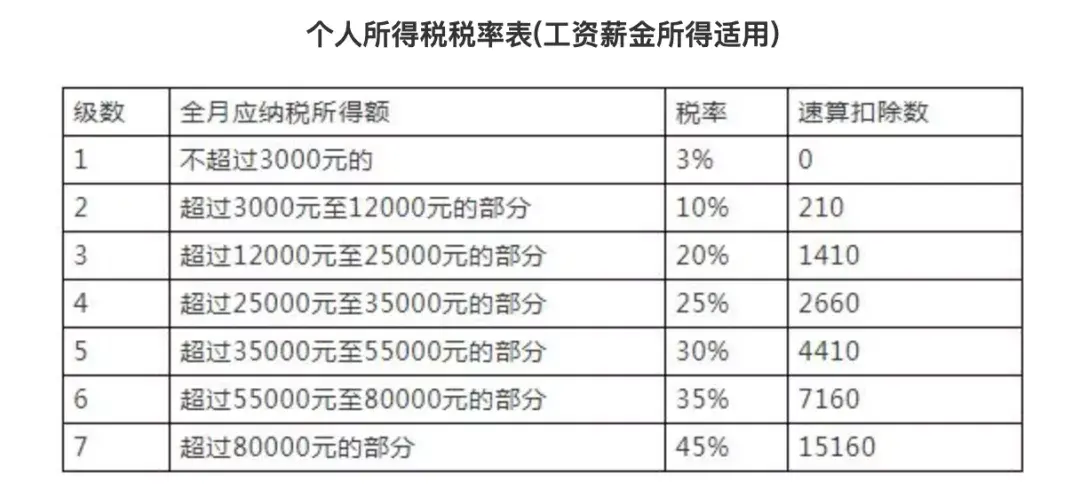

員工工資超過5000怎么扣稅(5000以上扣稅標準稅率表)

員工工資超過5000怎么扣稅(5000以上扣稅標準稅率表) 1386人閱讀

食品經營許可證網上申請登錄入口(山東食品經營許可備案系統操作流程)

食品經營許可證網上申請登錄入口(山東食品經營許可備案系統操作流程) 1197人閱讀

國家企業信用公示信息系統四川入口(企業信用信息公示填報流程)

國家企業信用公示信息系統四川入口(企業信用信息公示填報流程) 1143人閱讀

.png)

.png)

.png)