您當前位置:首頁 > 知產百科 > 文章正文

彌補虧損的財稅處理(彌補虧損的稅法規定)

彌補虧損的財稅處理 一、虧損的概念

虧損,既是會計概念,也是稅務概念,二者密切相關,但是也有很大不同。

稅法所稱虧損,是指企業根據《企業所得稅法》及其實施條例的規定,將每一個納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入和各項扣除后小于零的數額。在企業所得稅法中,虧損是一個很重要的概念,其結轉和彌補直接涉及到應納稅所得額的計算問題。

會計所稱虧損,是指企業按統一會計制度(準則)計算的本年利潤為“負數”,或者說一個會計年度內總收益小于總支出。

二、彌補虧損的稅法規定 (一)一般規定

1.企業所得稅法第五條所稱虧損,是指企業依照企業所得稅法和本條例的規定將每一納稅年度的收入總額減除不征稅收入、免稅收入和各項扣除后小于零的數額。

2.企業納稅年度發生的虧損,準予向以后年度結轉,用以后年度的所得彌補,但結轉年限最長不得超過五年。

(二)不允許彌補虧損的規定

1.被投資企業發生的經營虧損,由被投資企業按規定結轉彌補;投資企業不得調整減低其投資成本,也不得將其確認為投資損失。

2.核定征收不得彌補以前年度虧損實行企業所得稅核定征收的納稅人,其以前年度應彌補而未彌補的虧損不能在核定征收年度進行彌補。

3.境外虧損不得彌補境內盈利企業在匯總計算繳納企業所得稅時,其境外營業機構的虧損不得抵減境內營業機構的盈利。

4.一般性稅務處理下,合并前的虧損不得結轉彌補被合并企業的虧損不得在合并企業結轉彌補;企業分立相關企業的虧損不得相互結轉彌補。

(三)與虧損相關的特殊規定

1.籌辦期間不算虧損年度的規定

企業籌辦期間不計算為虧損年度企業自開始生產經營的年度,為開始計算企業損益的年度。企業從事生產經營之前進行籌辦活動期間發生籌辦費用支出,不得計算為當期的虧損。

2. 查增應納稅所得額彌補以前年度虧損的規定

稅務機關對企業以前年度納稅情況進行檢查時調增的應納稅所得額,凡企業以前年度發生虧損、且該虧損屬于企業所得稅法規定允許彌補的,應允許調增的應納稅所得額彌補該虧損。

彌補該虧損后仍有余額的,按照企業所得稅法規定計算繳納企業所得稅。對檢查調增的應納稅所得額應根據其情節,依照有關規定進行處理或處罰。

3.以前年度實際資產損失追補導致虧損的彌補

企業以前年度發生的資產損失未能在當年稅前扣除的,可以按照本辦法的規定,向稅務機關說明并進行專項申報扣除。其中,屬于實際資產損失,準予追補至該項損失發生年度扣除,其追補確認期限一般不得超過五年。

企業實際資產損失發生年度扣除追補確認的損失后出現虧損的,應先調整資產損失發生年度的虧損額,再按彌補虧損的原則計算以后年度多繳的企業所得稅稅款,并按前款辦法進行稅務處理。

4.采用特殊性稅務處理的,企業合并業務,每年可由合并企業彌補的被合并企業虧損的限額=被合并企業凈資產公允價值*截止合并業務發生當年年末發行的最長期限的國債利率。企業分立,被分立企業未超過法定彌補期限的虧損額可按分立資產占全部資產的比例進行分配,由分立企業繼續彌補。

(四)虧損結轉年限為10年的特殊政策

自2018年1月1日起,當年具備高新技術企業或科技型中小企業資格的企業,其具備資格年度之前5個年度發生的尚未彌補完的虧損,準予結轉以后年度彌補,最長結轉年限由5年延長至10年。

三、虧損彌補的稅會差異

虧損彌補的稅會差異,除了稅務和會計賦予的內涵不一致外,其彌補的途徑也存在差異。

稅務上所稱的虧損彌補,僅僅是指企業依法用稅前所得進行彌補的情形。而會計上,虧損彌補渠道則相對較多,包括:

1.用以后年度稅前利潤彌補;

2.用以后年度稅后利潤彌補;

3.用盈余公積彌補;

4.用實收資本(或股本)彌補。

推薦閱讀:

最新文章

稅務登記證可以注銷嗎(稅務注銷需要什么材料和流程)

稅務登記證可以注銷嗎(稅務注銷需要什么材料和流程)

注冊一個公司的流程怎樣費用多少(注冊公司的手續和費用標準)

注冊一個公司的流程怎樣費用多少(注冊公司的手續和費用標準)

辦理股東變更需要什么資料(股份變更流程)

辦理股東變更需要什么資料(股份變更流程)

寧波注冊公司流程及費用(寧波注冊公司的完整流程)

寧波注冊公司流程及費用(寧波注冊公司的完整流程)

辦理分公司需要帶什么資料(注冊分公司的流程和所需材料)

辦理分公司需要帶什么資料(注冊分公司的流程和所需材料)

熱門文章

如何查詢中小企業名單(中小微企業名錄查詢系統入口)5605人閱讀

國家企業信用公示信息系統山西入口(企業信息公示年報流程)

國家企業信用公示信息系統山西入口(企業信息公示年報流程) 3911人閱讀

如何查詢商標注冊情況(注冊商標名稱查詢詳細步驟)

如何查詢商標注冊情況(注冊商標名稱查詢詳細步驟) 2540人閱讀

廣州紅盾網企業信息查詢系統入口(紅盾網企業信息查詢流程)

廣州紅盾網企業信息查詢系統入口(紅盾網企業信息查詢流程) 1974人閱讀

國家企業信用公示信息系統湖北入口(工商年報公示流程)

國家企業信用公示信息系統湖北入口(工商年報公示流程) 1661人閱讀

內蒙古企業信用信息查詢公示系統入口(企業公示年報流程)

內蒙古企業信用信息查詢公示系統入口(企業公示年報流程) 1552人閱讀

遼寧省企業信用公示信息系統入口(工商年檢具體操作步驟)

遼寧省企業信用公示信息系統入口(工商年檢具體操作步驟) 1413人閱讀

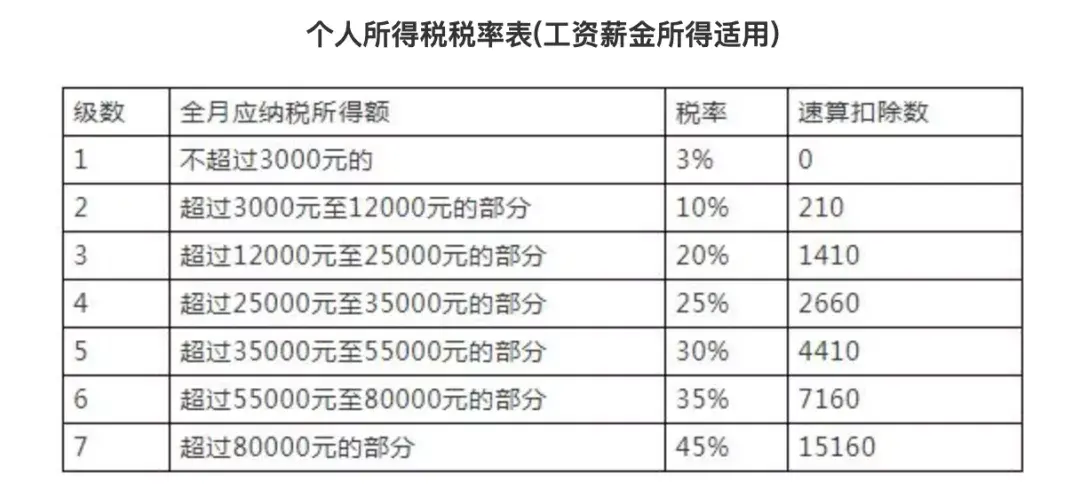

員工工資超過5000怎么扣稅(5000以上扣稅標準稅率表)

員工工資超過5000怎么扣稅(5000以上扣稅標準稅率表) 1386人閱讀

食品經營許可證網上申請登錄入口(山東食品經營許可備案系統操作流程)

食品經營許可證網上申請登錄入口(山東食品經營許可備案系統操作流程) 1197人閱讀

國家企業信用公示信息系統四川入口(企業信用信息公示填報流程)

國家企業信用公示信息系統四川入口(企業信用信息公示填報流程) 1143人閱讀

.png)

.png)

.png)